2025年7月24日,两起互联网职务犯罪案件先后被披露:

其一,饿了么前CEO及物流主管被上海警方查明在任职期间收受高额商业贿赂,收受的4000万贿赂款藏在多个出租屋里;

其二,北京某短视频大厂高管则通过操控奖励政策、入职审批,内外勾结,套走平台1.4亿元,并将资金转化为比特币等形式隐匿转移。

这两起案件的共同点在于:职权滥用、利益勾连、资产转移,已经成为新型职务犯罪的重要表现形式。

如果说互联网平台的高管尚且还受制于公司治理与审计监督,那些本就游离于监管边界、组织形态模糊的Web3项目,是否更容易滋生同样的问题,甚至更难察觉、追责?

I 本文作者:邵诗巍律师

1

Web3行业中的职务犯罪案件频发

在Web3行业刑事案件的代理过程中,我们也曾处理过数起典型的“项目内部人员侵占公司资产”案件。以下两起案例,虽已对当事人信息做隐去和内容改编,但所反映的问题,在行业中并不罕见。

第一个案例,合伙人将公司资产擅自用于炒币,最终亏空账户

两名合伙人,一位负责技术开发A,一位负责外部融资B,项目运行多年,收益可观。二人约定:除员工薪资等日常支出外,其余收益仅每月发放部分生活补贴,其余资金保留于项目账户。

直到某日,B提出分红时,才被A告知:账户内数百万元项目收益早已用于炒币,且全部亏损。B怒不可遏,声称一定要控告A职务侵占。

第二个案例,技术人员离职前复制公司量化交易系统,用于个人创业牟利

该员工在职期间系量化交易系统的核心开发者,任职期间深度参与公司量化策略与交易系统研发,该交易系统为公司客户获得巨大的投资收益。该技术人员在离职前窃取了公司交易系统源代码,随后组建创业团队并用该策略实盘交易并牟利。

公司在发现异常后,启动刑事控告程序,拟以侵犯商业秘密罪与职务侵占罪并案追责。

这两起案件虽具体情节不同,但都指向Web3行业中的一个普遍现象:

在团队边界模糊、技术控制权高度集中、项目合规机制缺位的背景下,项目资产往往易被内部人员侵占,而刑事责任的边界,又往往难以明确。

2

Web3行业的职务侵占难追责,问题出在哪儿?

坦白来讲,相较于传统行业,Web3行业当中的职务犯罪数量其实并不少,且涉案金额也往往更高,但为什么我们很少官方对此类案件进行查处、报道呢?

我们在办这类案件时,最常遇到的,是以下这几个现实问题:

1、国内的政策导向

自“94公告”“924通知”发布以来,Web3行业的创业环境,尤其是涉及金融相关业务的,一直处于政策高压线之下。

典型案例本应具有警示、教育意义,能为项目方维权提供一定参照,但这类案例的定位,与当前主流政策导向并不一致。

即便像稳定币、RWA这样的概念近期在国内讨论热度很高,大家心里也清楚,这些事情并不真正“落地”在中国大陆。

所以很难想象,某天最高法、最高检会公开一则典型案例,写的是国内警方帮助项目方挽回了损失,追回了数千万虚拟货币——这听上去确实有些不可思议。

2、司法人员对此类案件的认识性不足。

对于大多数基层办案人员来说,他们接触得最多的“币圈案件”,通常是“利用虚拟货币洗钱”“构成帮信罪或掩隐罪”这一类。

至于Web3项目本身是做什么的,很多人确实难以理解。

你说你们是一个做公链的、做DeFi的、做量化策略的、做域名的……对方可能完全听不明白。

术语听不懂,业务模式看不懂,行为性质更难判断。

你让他判断这是“刑事犯罪”还是“公司内部纠纷”,他可能只能先摆摆手——不理解,自然也就无法立案。

3、相较于诉诸公权力,项目方更希望能通过私力救济

由于国内将虚拟货币相关业务定性为非法金融活动,所以,作为项目方、Web3创业者来说,往往“偷感”很重:服务器是架设在海外的,雇佣人员是远程办公的,日常沟通协作是“阅后即焚”的。让他们去国内报案,他们第一个先想到的是,自己有没有可能被“按头”。

所以,他们往往更倾向于和侵权人谈判、找双方都认可的中间人居间协调,促成和解,报案,是他们能想到的最后一步。

4、早期关于管辖上的“合规风控”,反而造成了维权阻碍

在《项目出海就能规避中国法管辖?Web3创业者不可忽视的合规误区》一文中,邵律师提到:Web3创业者、从业者容易忽视的一个合规误区是:只要项目注册在境外、服务器部署在海外,就能实现“天然合规”。但当成为了“被害人”一方,想要控告维权的时候,却会发现一连串实际操作上的障碍:

-

很多Web3项目初期并未设立正式公司架构,导致资金管理处于“创始人钱包”“开发者代持”“代理人托管”等灰色地带,那这到底算是公司的财产还是个人财产?

-

若Web3项目是以BVI、基金会这类非盈利组织为主体运营,那么涉案人员是否能够成为我国刑法当中,如职务侵占罪等犯罪主体?

-

合伙人人在国外,但一般而言,国内公安是不会跨国抓人的;或者员工是分布式办公,且未签署劳动合同、合作协议,工资发Token,如何界定员工身份以及其是否是“职务行为”?

这些现实问题不解决,就无法判断案子归谁管,更谈不上启动立案程序。

5、从业者本身对自身工作的不认同

Web3行业的“高风险、高自由、高成长”,恰恰是它最吸引人的地方。

很多从传统行业转行过来的从业者,之所以选择进入Web3,有的是因为这里岗位薪资高,有的干脆是因为炒币赚了钱,就ALL IN了。

从邵律师接触到相关案件中能够发现,这个行业仍处于野蛮生长的发展阶段。我们见过有量化团队让一个刚毕业的大学生管理用户上亿元的资金,完全没有监管机制,几天内全亏光了。也见过技术人员监守自盗,把项目上百万的资产直接转入自己钱包,然后彻底退出团队。

很多人其实并没有把自己当成“公司员工”,更不会去区分哪些行为属于职务范畴、哪些行为越了界。他们更看重的是收益和流动性,在意的是能赚多少钱、能否快速变现,对权责边界并不敏感。

在这种心态下,资产转移、权限滥用的风险,自然就会高得多。

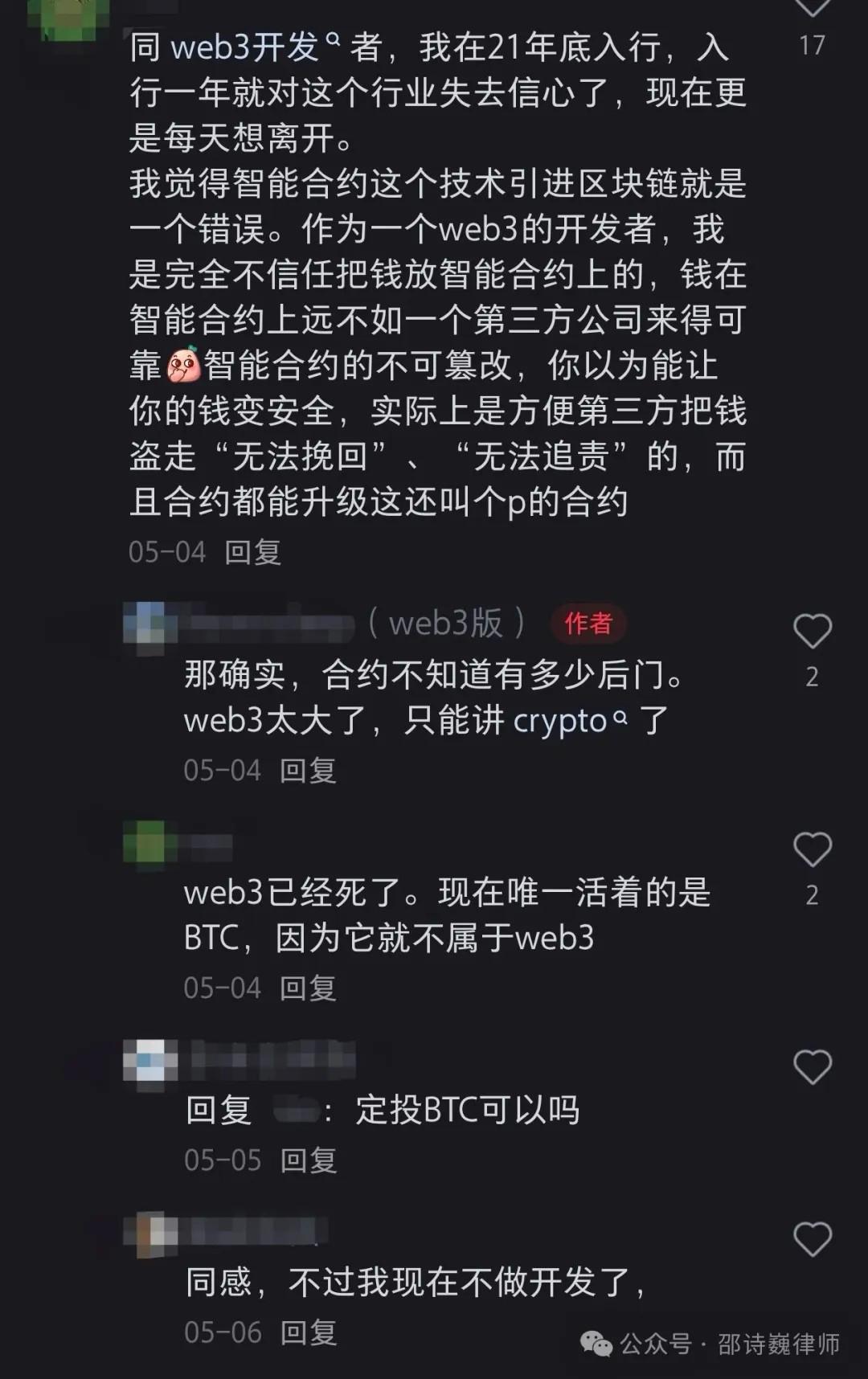

即便是行业内的从业者,也不乏很多人充满着浮躁气息以及对自身价值的不认同。看图说话,最直观。

(图源:小红书-Web3开发者关于行业的沟通交流)

3

司法在进步:Web3从业者不能有“幸存者偏差”

1、更多的办案单位在学历利用区块链技术侦破案件

虽然一直以来,Web3行业的职务侵占案件,在国内确实处在维权的尴尬境地。但是,国内司法人员对虚拟货币、Web3行业的认知也逐渐在加深,越来越多的司法人员已经开始主动学习虚拟货币和区块链知识,并在这类案件当中使用这些手段办案。

例如,上文中提到的短视频大厂高管冯某,套走公司1.4亿元,并且其还通过8家境外加密货币交易平台及混币服务,将赃款转移并隐匿资金流向。但执法部门依托区块链分析追踪跨境资金去向,最终嫌疑人退还92枚比特币,帮助受害单位追赃8900余万元。

再如,深圳南山法院审理的一起职务侵占案,被告是一名开发工程师,负责区块链项目的开发测试,在工作中,其利用职务之便修改了公司区块链项目的代码,将公司持有的代币偷偷转到自己控制的钱包,套现金额约100万,法院最终判处有期徒刑两年。

2、虚拟货币交易平台也在逐步加深和国内执法部门的配合

正如邵律师在《虚拟货币交易真的匿名吗?公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的?》一文中提到的,主流的交易所(例如币安、OKX、Bitget,)出于合规及迎合监管要求的考量,均在官网公开了面向国内外执法机构的调证规则以及配合内地公安执法的专门通道。执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。

例如徐汇法院判处的一起火币前员工监守自盗的案子,员工在虚拟币钱包软件中加入后门程序以获取用户私钥,意图使用这些私钥来非法获取用户的虚拟币。该案的破案也离不开平台的配合。孙宇晨曾对该案回应,“该起案件侦办伊始,我司积极配合有关部门开展各项调查取证工作,协助警方迅速侦破此案”。

4

结语

在Web3领域的职务犯罪中,我们必须承认,人性的贪婪与权力的失控,不会因为上链、透明、去中心化而消失。它们换了种姿态,更隐蔽、更高效,也更难对付。

尽管在当前监管环境下,这类案件的维权仍面临诸多现实障碍,但近年来,越来越多的司法办案人员开始主动学习区块链技术,平台方也逐步配合案件侦办。

可以预见,行业正在缓慢但坚定地走向公开与透明。

规范行为边界、提升治理能力,将是所有Web3从业者迟早要面对的一课。

特别声明:本文为邵诗巍律师的原创文章,仅代表本文作者个人观点,不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。