每个人都在(过度)使用AI。从学生用ChatGPT写作业、初创公司急着发布下一个爆火AI代理人,到企业用AI代替PPT制作报告——我们正生活在一个人工智能不仅仅是工具的时代,它已经成为一种习惯、一种本能,甚至是一种生活方式。

过度使用时代:AI无处不在

AI早已不再局限于某些特定场景。它已经无孔不入——甚至可能有点“过头”了。以下是AI已经深度嵌入我们日常生活的一些例子:

-

学生与教育者:AI写作文、批改作业、制定教学计划,有时候甚至比老师还早开始工作。

-

初创企业与创作者:AI搭建网站、编写原型、制作商业计划书,甚至还能生成投资人视频。

-

企业与团队:人力资源用AI筛选简历,市场部门用AI写文案和跑A/B测试,销售人员让AI总结通话内容、建议跟进动作、自动填写CRM。

-

消费者与普通用户:AI推荐你听的音乐、帮你写邮件、修图、搭配穿搭。不久之后,它可能还会帮你下单买菜、谈判租金。

在这种环境下,一个人每天与AI互动的次数,可能比和真实人类还多。

人类与AI交织的未来

未来会是什么样子?

如果当前的趋势持续下去,AI将不仅仅是“辅助者”,而是“预判者”。你还没开口,它已经在给建议、影响决策、在不知不觉中与你的思想融为一体。

但问题来了:一个到处都是AI的未来,真正的关键不是“谁用得最好”,而是——谁在喂养AI?

每一个“智能”AI背后,都依赖于更加“聪明”的数据。AI不会自己思考,它是从人类身上学来的。而人类开发的模型越多,所需的数据就越多——而且必须是真实的、丰富的、有授权的、标注过的。

这为一种全新的劳动力市场铺平了道路。

未来最吃香职业?

未来几十年年,数据贡献者可能替代码农,成为最有价值的职业。

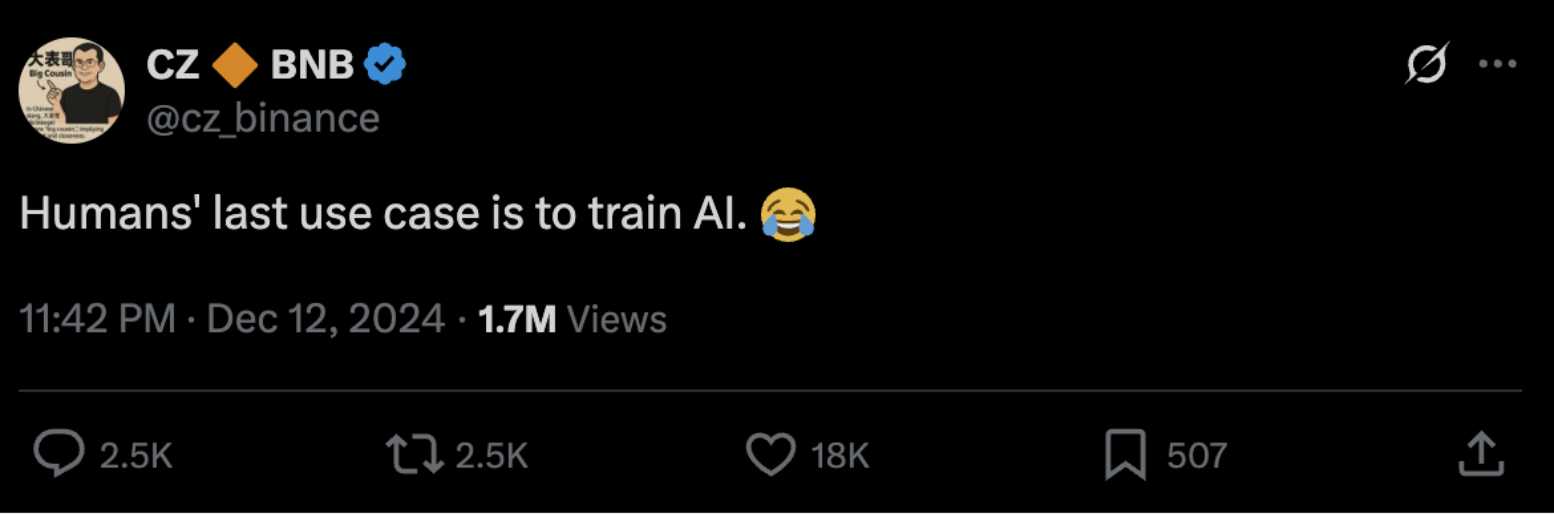

对此,CZ 似乎早已预见端倪:

(“人类最后的应用场景便是训练 AI”)

https://x.com/cz_binance/status/1867233451226911060?lang=en

试想,每一个AI模型——从自动驾驶到虚拟心理医生——都离不开真实世界的数据点。不是网上爬来的垃圾数据,而是由人类主动提供、经过精心整理、有明确上下文的数据。

可以设想这些工作:

-

驾驶教练训练AI处理极端交通状况

-

本地讲述者帮助AI学习方言和文化语境

-

健康数据志愿者贡献匿名传感器数据,用于训练诊断模型

-

创意测试员在特定行业(时尚、金融等)中引导和纠正AI

这些工作不会是边缘角色。随着AI逐步成为社会基础设施——驱动城市、医院、交通和数字空间——训练AI的人将和开发AI的人一样重要。

更重要的是,这将不再是过去那种在幕后被剥削的数据劳动。有了合适的工具,特别是去中心化平台的支持,数据贡献者可以透明地获得报酬,拥有自己创造的数据价值。

因此,下一波AI革命的核心,或许不在于谁用AI用得最好,而是谁为AI提供了最有意义、最真实、最具多样性的数据。